▷ MOUSSES

Masques et autres appendices, série de céramiques, faïence chamottée et émaux, 2024

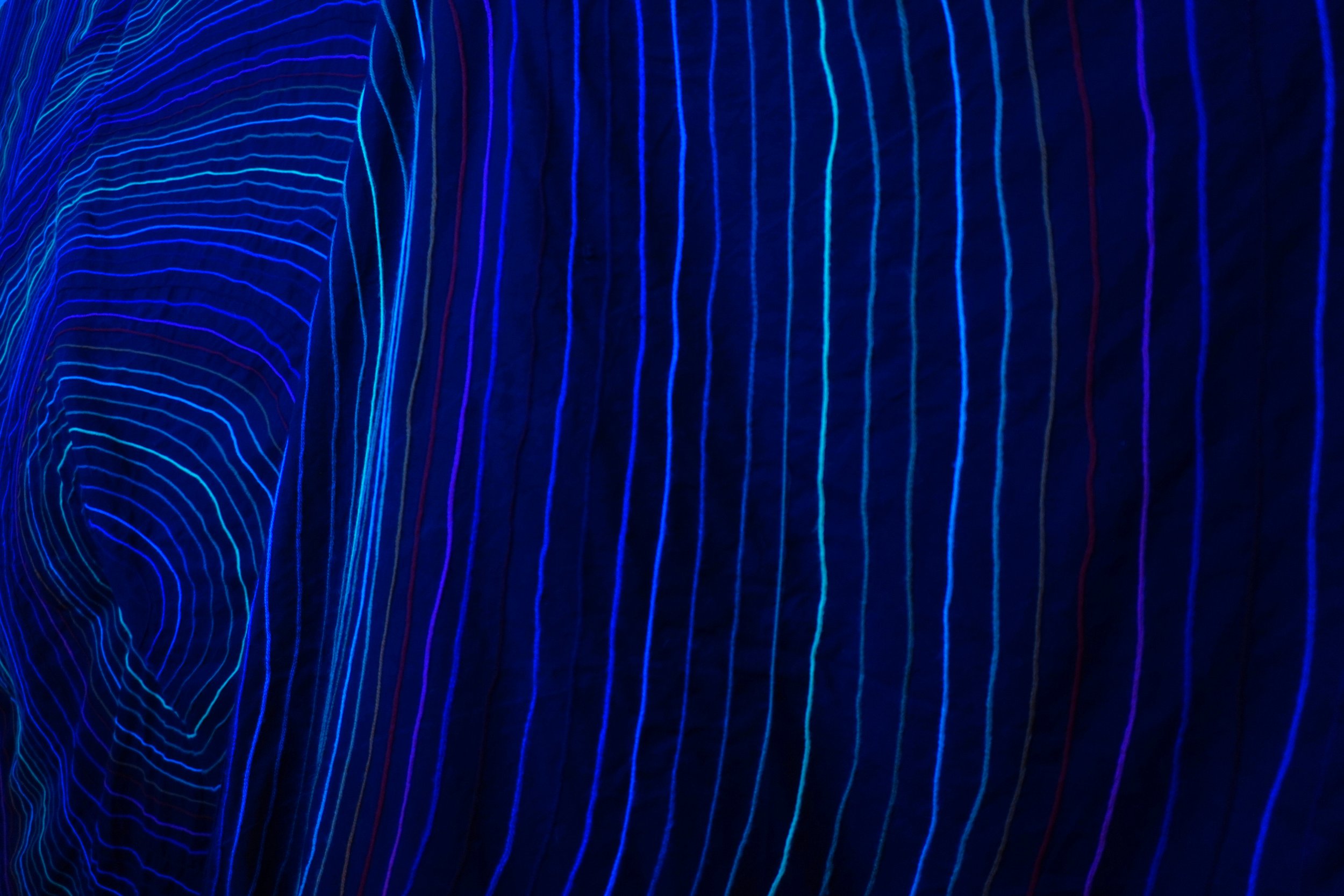

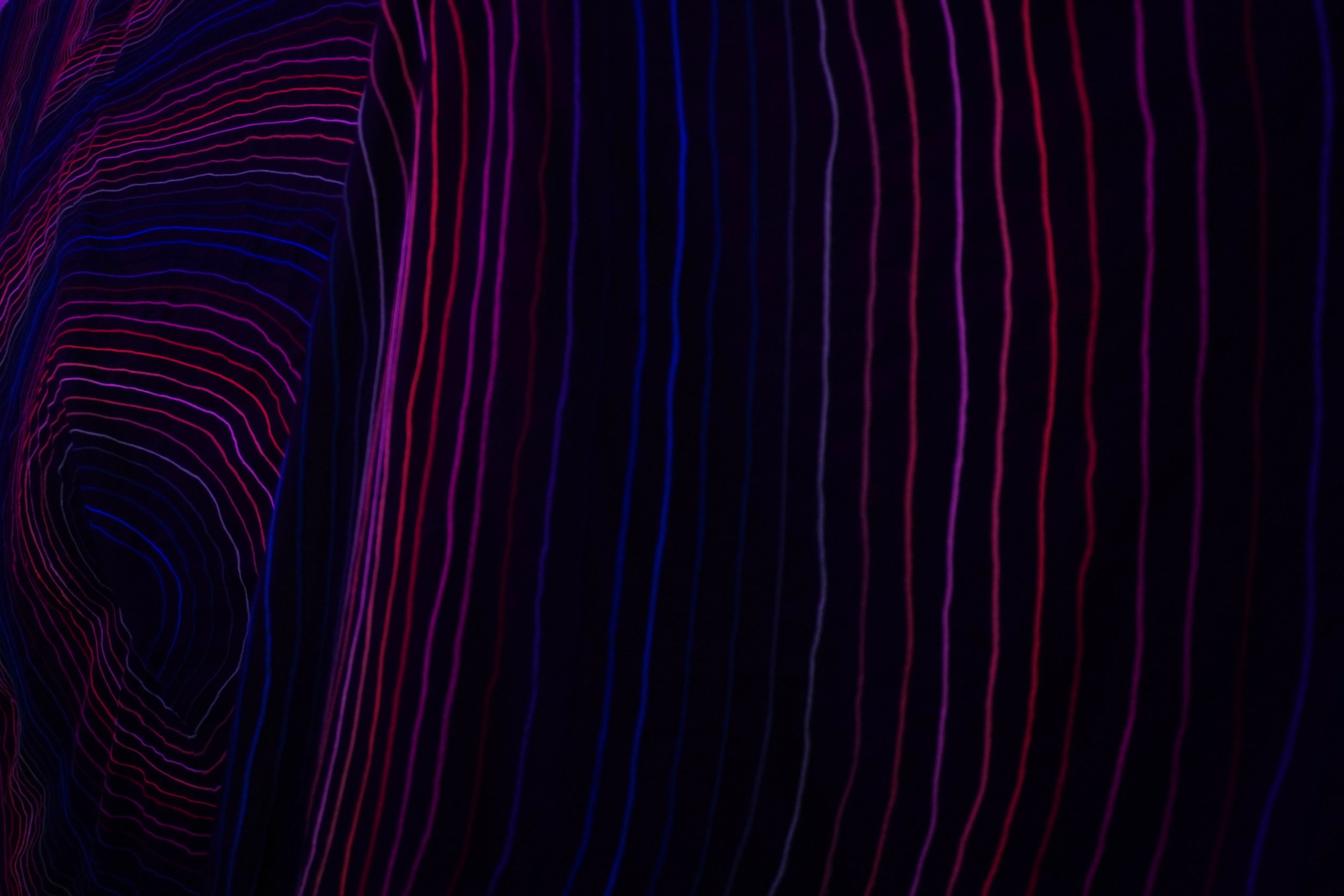

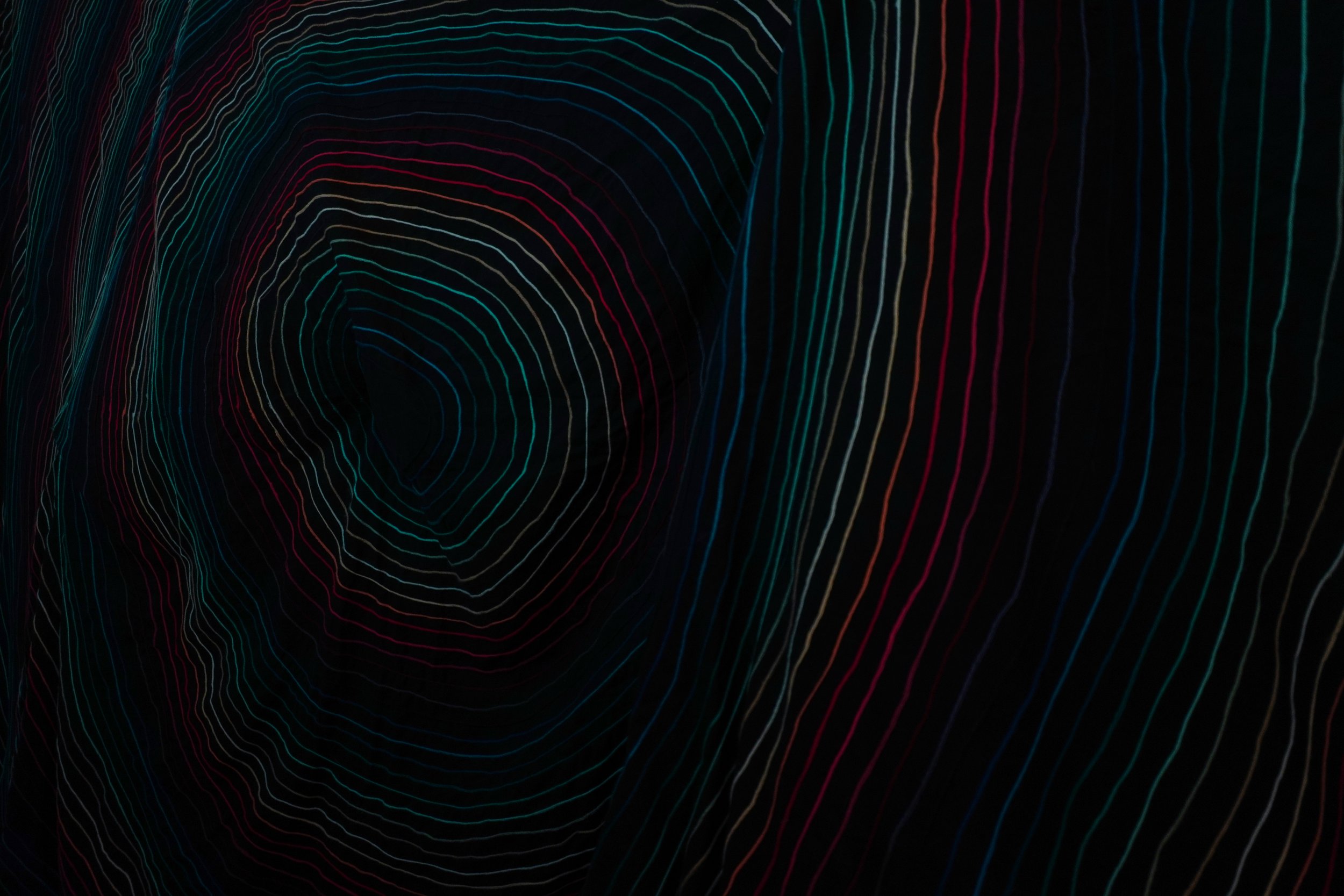

Inspirée par le mouvement de Loïe Fuller, la robe est composée de deux grands cercles de tissu, pour le devant et le dos. Teinte à la main avec des couleurs végétales, elle est rehaussée d’encres artisanales. Chaque pièce de tissu, découpée en formes de feuilles, coraux et plumes, recouvre entièrement sa base.

Posée dans un paysage, la robe devient une apparition étrange, captant la lumière et ouvrant une brèche dans le réel.

Conçue aussi pour être portée, elle n’est pas vouée à être un spectacle. Lorsqu’elle est "activée", elle connecte les mondes et révèle des passages invisibles.

Il s’agit d’une collaboration avec Aurélia WOLFF (couleurs) et Térésa SMALL (patronage et couture)

Elle a été montrée récemment dans l’exposition collective Maska, à la Villa de la Réunion, commissariat d’exposition kid Kréol & Boogie, voir ci-dessous.

▷ LA CLÉ DES MONDES

Clé des mondes, teintures et encres végétales sur coton, 3 m de diamètre, 2023-2024.

Activation de la clé des mondes, Performance dans la forêt du Domaine de Beaubassin, 2024.

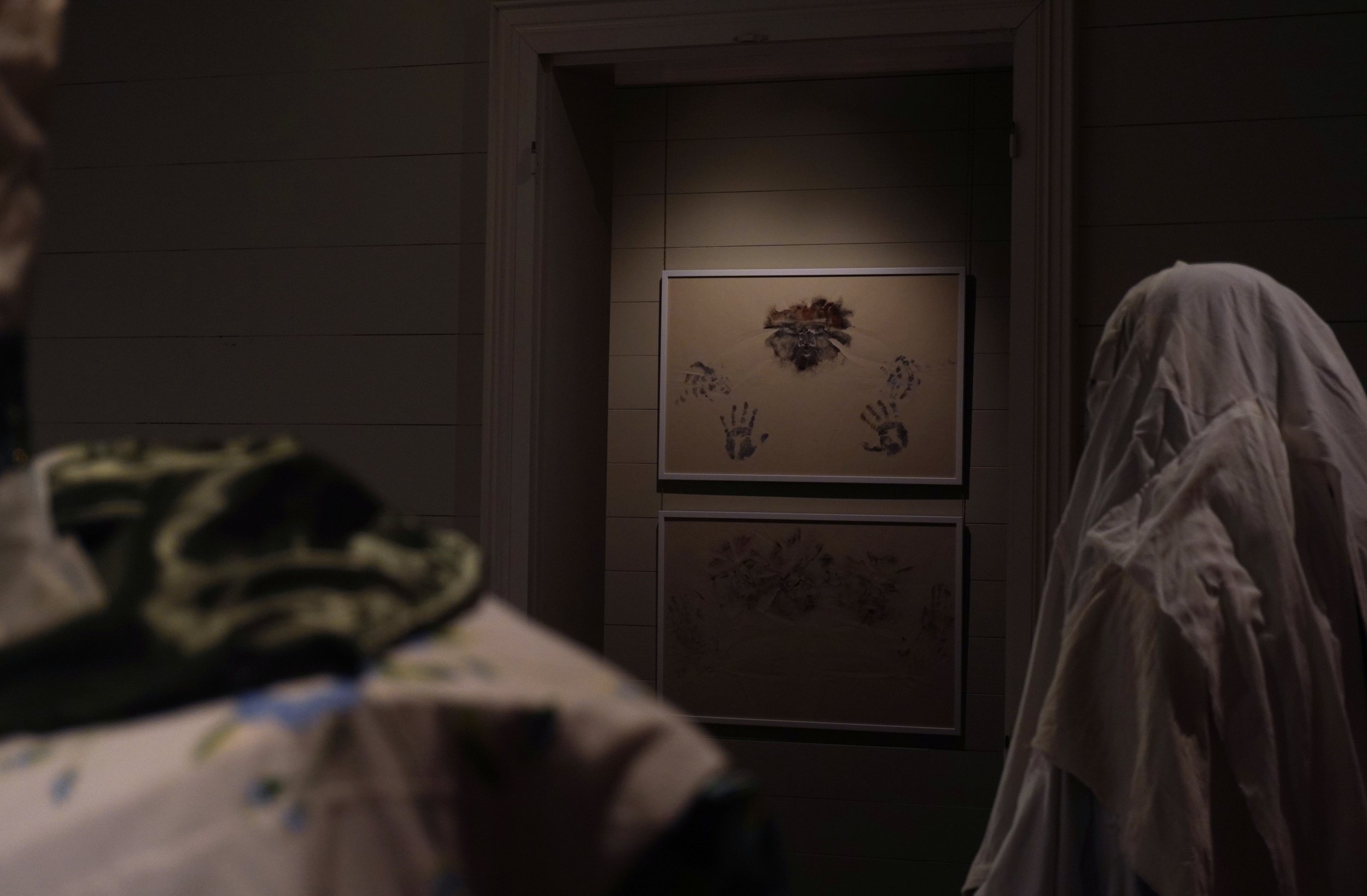

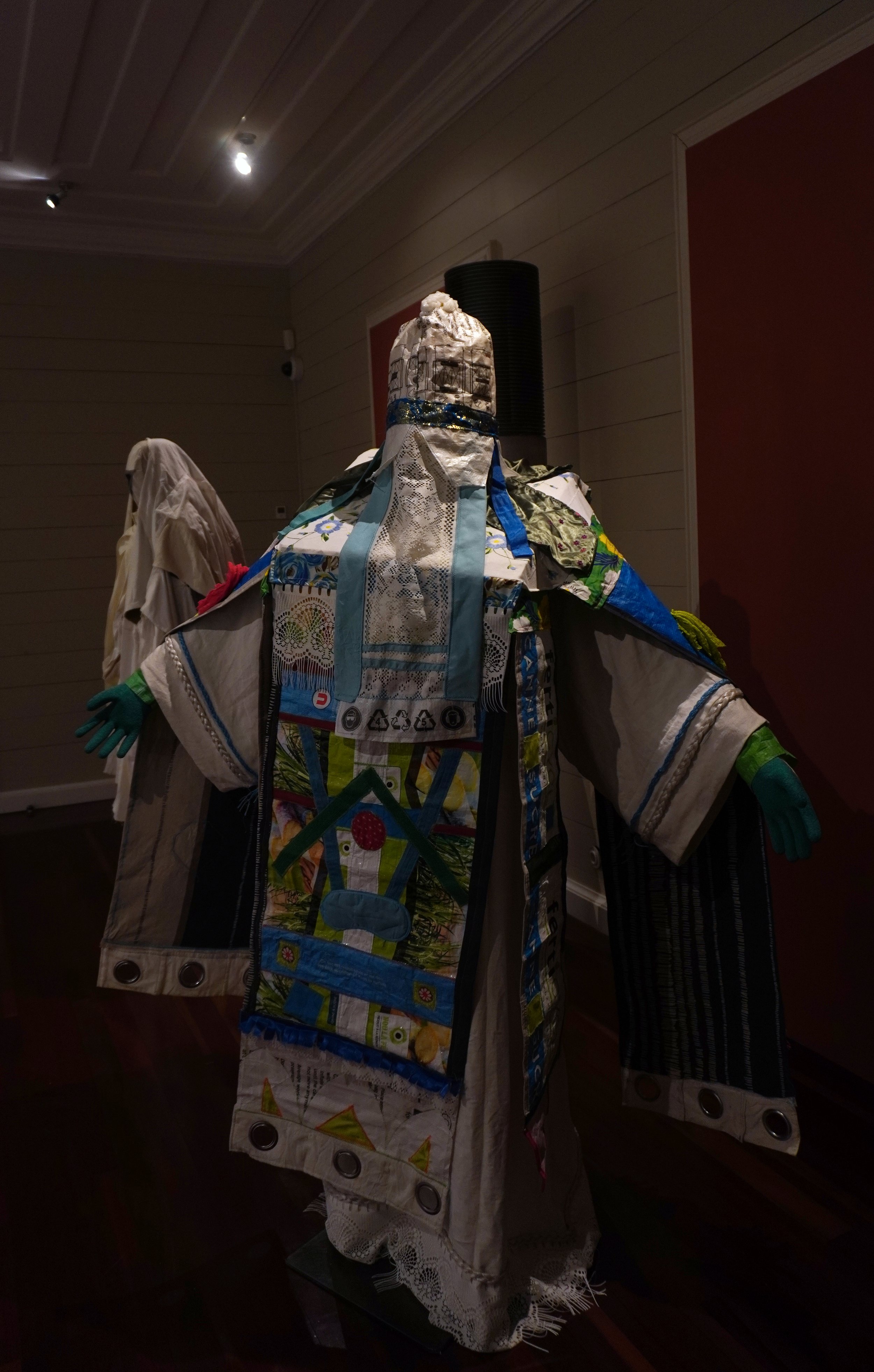

▷ MASKA

Exposition collective avec HASAWA, KID KRÉOL & BOOGIE, JEAN-MARC LACAZE, CHLOÉ ROBERT

Une proposition de KID KRÉOL & BOOGIE / Association PITON TRIANGLE

masque - def.

Nom commun 1 : (XVIe siècle) De l’italien maschera (« masque ») d’un radical préroman maska (« noir ») d’où masca en latin tardif, signifiant « masque » et aussi « sorcière » ou « spectre, démon » ; du mot maskara, très répandu dans les domaines ibéro-romans (le catalan mascara « tache noire, salissure »), également vivant en aragonais, navarrais, valencien et à Majorque, le portugais mascarra « tache », etc.), l’ancien français maschurer (« barbouiller, noircir »), l’italien maschera s’expliquant par le fait que les plus anciens déguisements consistaient simplement à se noircir le visage et parfois le corps.

Littré rejette l’hypothèse avancée par certains que le mot est tiré de l’arabe مسخ, maskh (« dénaturation, faux visage, trucage »).

Nom commun 2 : Peut être de l’ancien occitan masca (« sorcière »).

Il y a eu à une époque une tradition du Carnaval à La Réunion.

Organisé par la couche populaire de descendant d’esclaves et d’engagés se rendant dans le centre-ville grimés et déguisés, pour semer trouble et désordre lors du Mardi gras.

À cause de son caractère "dérangeant" auprès des classes dominantes, il fut interdit pendant le premier tiers du 20ème siècle et par la suite tombé dans l’oubli. Il reste très peu de traces de cette coutume, quelques photographies et articles de presse (non sans subjectivité).

Ce travail autour des costumes, du masque, du Carnaval “maron” semble encore trop peu abordé et diffusé : d’autres passerelles doivent être faites également avec d’autres influences et origines culturelles. L’interconnexion sur ce sujet qui existe ici à La Réunion est certaine.

Sur une idée originale et une initiative de KID KRÉOL & BOOGIE, ce projet d’exposition consiste à solliciter les artistes réunionnais qui ont abordé le vaste sujet du costume, du masque (non folklorique), avec le concours d’historiens et associations ayant déjà eu un travail de terrain sur ce sujet.

KID KRÉOL & BOOGIE ont pendant des années dessiné des costumes qui appelaient sans le savoir à cette tradition oubliée, comme une réminiscence liée au territoire. Ils ont la sensation d’avoir “capté” cette mémoire.

Le projet était de pouvoir regrouper un corpus d’artistes ayant ou ayant eu une recherche liée à ces questionnements selon différents médiums : photos, vidéos, dessins, installations, …

Aujourd’hui, dans leurs explorations propres, HASAWA, Jean-Marc LACAZE et Chloé ROBERT abordent eux aussi cette thématique du costume - chacun par leur prisme de lecture, allant de l’incarnation au devoir de trace.

Il apparaît comme nécessaire de constituer un registre emprunt à la fois d’inspirations rendant témoignage à une pratique étouffée et la survivance, résurgence des énergies à travers la forme.

Présenter un ensemble de costumes fantasmés adoptant une nature profonde.

L'intérêt est de redonner corps à ces mascarades dans notre contemporanéité et d’y croiser les points de vue artistiques et poétiques.

Vues de l’exposition, Villa de la Région, 2024